WordPressで記事を書く際、「見出しの設定や使い方がイマイチ分からない」「SEOにはどのように関わるのだろう」と悩んでいませんか。

正しい見出しの使い方を知らないままでは、記事の読みやすさや検索エンジンへの評価を十分に得られない可能性があります。

この記事では、WordPress見出しの設定手順や効果的な活用法、さらにデザインやSEO対策まで実践的に解説します。

あなたのWordPress運用に役立つ具体策をまとめているので、ぜひ参考にしてください。

WordPressの見出しを正しく設定・活用する具体的な手順

WordPressで見出しを上手く使うことは、読みやすい記事作成やSEO対策のうえでとても大切です。

しっかりと見出しを設定し活用することで、訪問者に伝わりやすく、検索エンジンにも高評価されやすくなります。

見出しブロックの追加方法

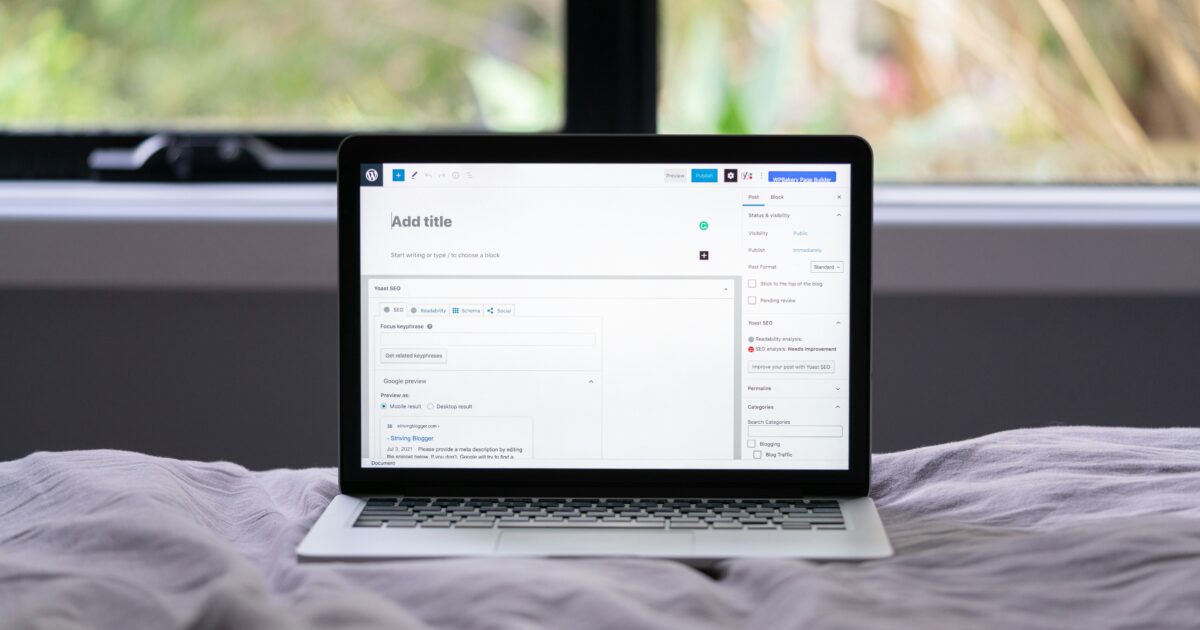

WordPressでは記事作成画面で「+」ボタンをクリックし、「見出し」ブロックを選択するだけで簡単に見出しを追加できます。

ブロックエディタ(Gutenberg)を利用している場合は、見出しを追加したい場所にカーソルを合わせて「/見出し」と入力する方法もあります。

クラシックエディタを使用している場合は、ツールバーの「段落」から「見出し2」や「見出し3」などを選んで見出し化できます。

- ブロックエディタは直感的な操作が特徴です

- ショートカットも活用すると時短につながります

- テンプレートによってデザインが異なる場合があります

見出しレベル(h2、h3など)の選び方

見出しにはh1からh6までレベルがありますが、記事本文内ではh2やh3を使い分けるのが基本です。

タイトルにはh1が自動的に割り振られているため、本文内で新たにh1を使う必要はありません。

記事内の大きな章や話題にはh2、その下の細かい説明やサブトピックにはh3を使うと読みやすくなります。

| 用途 | HTMLタグ | 使い方の例 |

|---|---|---|

| 記事タイトル | h1 | 1記事に1つ(自動設定) |

| 大きな見出し | h2 | 章ごとに設定 |

| サブ見出し | h3 | h2の下に使う |

見出しの階層構造を守るポイント

見出しは階層構造を意識して設定しましょう。

h2の直下にいきなりh4を使うと、読者や検索エンジンにとって文章構造が分かりにくくなります。

必ずh2→h3→h4という流れを守ることで、記事全体が論理的になり、目次の自動生成やSEOでも有利になります。

見出しを追加する際は、今自分がどの階層で書いているかを意識する習慣をつけましょう。

見出しのテキストにキーワードを活用する方法

見出しには狙いたいキーワードを自然に盛り込むことがおすすめです。

キーワードを入れることで検索エンジンに内容を正しく伝えられるだけでなく、読者にも分かりやすくなります。

ただし、不自然なほどキーワードを連発すると逆効果になる場合もあるので、文章の流れを大切にしてください。

タイトルや大きな見出しにはメインキーワード、サブ見出しには関連キーワードを使うと良いでしょう。

見出しを編集・削除・変更する方法

WordPressでは見出しブロックをクリックするだけで内容が編集できます。

見出しの種類(h2、h3など)は、ブロックの設定メニューから好きなレベルに変更できます。

削除したい場合は、見出しブロックを選択してゴミ箱マーク(削除ボタン)を押します。

誤って階層を間違えた場合も、編集やレベル変更はすぐできるので、気軽に修正しましょう。

実際の投稿で見出しを付ける流れ

まずタイトル(h1)はWordPressが自動で設定していますので、本文を作成しながらh2やh3の見出しを追加していきます。

記事内の大きな項目ごとにh2の見出しを作成し、その詳細説明や補足部分ではh3を使いましょう。

内容ごとに見出しを追加・編集しながら書き進めると、論理的で読みやすい記事が完成します。

最後に全体を確認し、見出しの階層やテキスト内容にミスがないか見直すと安心です。

WordPressで見出しのデザインを変更する具体的な方法

WordPressでは、見出しのデザインを自由にカスタマイズできます。

テーマの標準機能やCSSを使うことで、誰でも簡単に見出しの印象を変えることが可能です。

サイトの雰囲気やブランドイメージに合わせて見出しを調整することで、より魅力的なページ作りができます。

テーマの標準機能によるデザイン変更

多くのWordPressテーマには、見出しデザインを変更できる機能が備わっています。

例えば、カスタマイザーから見出しのフォントや色、サイズを変更できる場合があります。

以下は、よくあるカスタマイズ方法の例です。

- フォントスタイルの選択

- 見出しカラーの変更

- 余白や行間の調整

テーマによって設定メニューの名称や場所が異なるため、ご自身が利用しているテーマのマニュアルを確認しましょう。

もしテーマに見出しを細かく調整する機能がない場合は、追加CSSによるカスタマイズもおすすめです。

追加CSSによるカスタマイズ

テーマの標準デザインでは物足りない場合、追加CSSを利用して見出しを自由にアレンジできます。

WordPressの「外観」→「カスタマイズ」→「追加CSS」から編集可能です。

| CSS例 | 効果 |

|---|---|

| h2 { color: #333; border-bottom: 2px solid #f36; } |

見出しの文字色と下線の追加 |

| h3 { background: #f5f5f5; padding: 10px; } |

背景色と余白の設定 |

追加CSSを使えば、細かな部分まで思い通りに調整できます。

実際の表示を確認しながら、デザインを試してみましょう。

見出しごとに異なるデザインを適用するやり方

見出しごとに異なるデザインを設定したい場合は、カスタムクラスを活用します。

ブロックエディタやクラシックエディタで見出しにCSSクラスを追加し、そのクラスごとにCSSを記述しましょう。

たとえば、「important-title」や「sub-title」など、自分で分かりやすいクラス名を使うと便利です。

代表的な手順は以下の通りです。

- 見出しブロックの「追加クラス」欄にクラス名を入力

- 追加CSSにクラスごとのスタイルを記述

- プレビューでデザインを確認

この方法なら、同じh2でも違う見出しスタイルを複数使い分けることができます。

おすすめの見出しデザイン事例

洗練されたサイト作りのためにおすすめしたい見出しデザインをいくつか紹介します。

以下の例を参考にすると、サイトの印象がグッとアップします。

| デザインイメージ | 特徴 |

|---|---|

| 左にカラーバー付き | 強調効果があり、視線を集めやすい |

| 背景にグラデーション | スタイリッシュな雰囲気を演出 |

| 下線つきシンプルデザイン | 多ジャンルで使いやすい汎用性 |

ブランドイメージやサイトの世界観に合ったデザインを選んでみてください。

CSSを少し工夫するだけで、オリジナリティのある見出しを簡単に作れます。

WordPressの見出しをSEOに最適化するコツ

WordPressの見出しはSEOにおいてとても重要な役割を担っています。

見出しを効果的に使うことで、検索エンジンにもユーザーにも内容が伝わりやすくなります。

正しい使い方やポイントを押さえることで、検索順位アップにもつながります。

見出しにキーワードを効果的に入れる方法

見出しには、記事全体で狙っているキーワードをできるだけ早い段階で含めるのが有効です。

ただし、不自然にならない程度にキーワードを取り入れるのがポイントです。

同じキーワードを繰り返し使いすぎると逆効果になることもあるので注意が必要です。

- 主題が伝わるシンプルな見出しにする

- キーワード以外の関連語も取り入れる

- 読者が知りたいことや疑問に答える形にする

無理にキーワードを詰め込むのではなく、自然な文章で活用しましょう。

見出しの階層とSEOとの関係性

WordPressの見出しタグ(h1〜h6)は階層構造になっています。

h1は基本的に記事タイトルに使い、本文ではh2以下を使うのが一般的です。

適切に階層を守ることで、記事全体の構造がわかりやすくなります。

| 見出しタグ | 用途 |

|---|---|

| h1 | 記事タイトル(1ページに1回だけ) |

| h2 | 大きな章やトピック分け |

| h3 | h2の中の小見出し |

階層を守ることで、検索エンジンがページ内容を把握しやすくなります。

またユーザーも記事を読みやすく感じます。

検索エンジンに評価されやすい見出し作成例

評価されやすい見出しは、シンプルで内容がひと目で伝わるものです。

複雑な言い回しや曖昧な表現は避け、具体的なキーワードと情報を盛り込みましょう。

例えば「WordPress 見出し 最適化方法」のように、検索されやすいワードを意識すると効果的です。

- WordPressの見出しに使うべきキーワードとは?

- 見出しタグの最適な使い方

- SEOに強いWordPress見出しの作り方のコツ

他の記事との差別化を意識して、独自性を加えることも大切です。

簡潔でわかりやすい見出しほど、検索エンジンにも読者にも評価されやすくなります。

WordPressの見出しに関連するよくある疑問

WordPressを使って記事を書く際、見出しの使い方で悩むことがよくあります。

適切な見出し構造や表現を選ぶことは、記事の読みやすさやSEOにも大きく影響します。

ここでは、WordPressの見出しに関する代表的な疑問を解説します。

同じ見出しを複数使っても良いか

同じ見出しを複数回使うことは可能ですが、工夫が必要です。

例えば「まとめ」など定番の見出しであれば、複数回使用しても問題ありません。

しかし、全く同じ表現の見出しが繰り返されると、読者が内容を把握しづらくなってしまいます。

また、検索エンジンにとっても記事構造が分かりにくくなる原因となることがあります。

- どうしても同じ内容が必要なときは、見出しに違いをつける

- 「補足説明」「ポイント1」など、補助ワードを加える

- 内容ごとに少しずつ異なるキーワードを加える

このような工夫をすることで、同じ見出しの連続使用による混乱を防げます。

見出しタグの使いすぎの注意点

見出しタグを多用しすぎると、記事全体がごちゃごちゃして読みづらくなります。

h2やh3だけではなく、h4やh5まで細かく見出しを作りすぎるのは、おすすめできません。

また、見出しばかりになって本文が少なくなると、情報が十分に伝わらない記事になってしまいます。

| 見出しの使い方 | 注意点 |

|---|---|

| h2:大きな章ごと | 記事のメインテーマとして整理する |

| h3:h2の下の細分化 | 細かすぎる分岐は控える |

| h4~h6:あまり使いすぎない | 必要最小限で使うようにする |

見出しはシンプルに、要点をまとめる形で使うのがポイントです。

見出しで使ってはいけない表現

見出しには、誰が読んでも内容が想像できるような表現を使うことが大切です。

たとえば、「ここ大事!」「すごい話」といった曖昧な表現は避けましょう。

以下のような表現は見出しで使わないほうが良いです。

- 内容がわかりにくい抽象的な言葉(例:これについて)

- 「まとめ」「説明」だけの単語で終わる

- 感情表現だけに偏る(例:ビックリ!)

- ネガティブな言葉や不適切な表現

- 記事テーマから外れた内容

見出しには、なるべく記事の内容が伝わる具体的なキーワードを入れることを意識しましょう。

WordPress見出し設定で押さえておきたい重要ポイント

ここまでWordPressの見出し設定について基本から応用まで解説してきました。

見出しタグの正しい使い方や階層構造への理解は、SEO対策だけでなく、読者にとっても分かりやすい記事作りに直結します。

ひと目で情報を整理できる構成にすることで、サイト全体の評価向上にもつながります。

WordPressでの記事制作では、今回押さえたポイントを意識してコンテンツ作成をすることが大切です。

今後も読者にとって親切で、検索エンジンからも高く評価される記事を作るために、見出しの活用にぜひ取り組んでみてください。