毎日の出来事を記録したいけれど、何から手を付ければよいか迷って続かない――そんな悩みを抱える人は多いはずです。

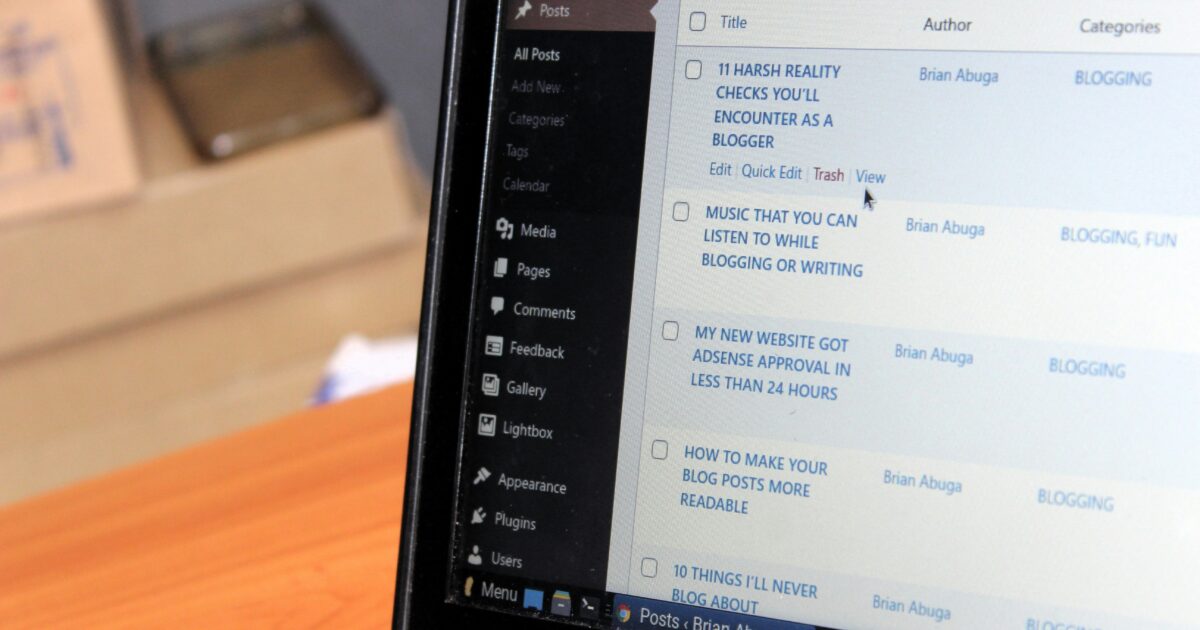

WordPressで日記を始めると、目的設定やターゲット、ドメインやサーバー選び、テーマ決定、投稿フロー、SEOや画像最適化、収益化と決めることが山積みで戸惑います。

この記事では初心者でも実践できる手順とテンプレート、継続のコツを具体的に示し、運用設計から流入対策、収益化まで実務的に解説します。

目的設定、カテゴリ設計、投稿テンプレート、内部SEO、プラグイン選定、初動30日の優先タスクまで、章立てに沿って順に説明します。

まずは基本の設計を固めてから実践する方法を見ていきましょう。

WordPress日記のスタートと運用設計

WordPressで日記を始める際に、最初の設計がその後の継続と成果を大きく左右します。

本章では目的設定から公開範囲まで、実務的に使える設計指針をわかりやすく解説します。

目的設定

まずは日記を書く目的を明確にしましょう。

自己表現のためか、ブランディングや副業収入を狙うか、情報発信の練習場にするかで運用方針が変わります。

目的が決まればコンテンツのトーンや更新頻度、収益化の可否も決めやすくなります。

短期的な目標と長期的な目標をそれぞれ一つずつ設定すると、軸がぶれにくくなります。

ターゲット設定

誰に向けて書くのかを具体化すると、記事の内容が自然と絞られます。

読者の年齢層や興味関心、検索で期待する情報の深さを想像してください。

ターゲットを絞りすぎると読者が限定されますので、需要のある層を最低限想定することが重要です。

ペルソナを一人設定し、その人が好む話題や語り口を基準に記事を作ると統一感が出ます。

ドメインとサーバー選定

ドメイン名は覚えやすさとブランド性を重視しましょう。

短く、検索にも有利なキーワードを含めるかどうかを目的と照らして決めてください。

サーバーは安定性と速度、サポート体制を基準に選ぶと運用が楽になります。

費用対効果を見ながら、アクセス増加時のスケール性もチェックすることをおすすめします。

| 選択肢 | 特徴 | 推奨用途 |

|---|---|---|

| 共有サーバー | 低コスト | 個人の開始期 |

| VPS | 性能調整可 | 成長期の拡張 |

| マネージドWP | 高速運用 | 手間を省きたい場合 |

テーマ選定

テーマはデザイン性と機能性の両方を見て選びます。

レスポンシブ対応やカスタマイズのしやすさ、SEO対策の実装状態を確認してください。

無料テーマはコスト面で優秀ですが、将来的な拡張性を考えると有料テーマも検討の余地があります。

最初はシンプルで読みやすいデザインを選び、必要に応じてプラグインで機能追加する運用が失敗しにくいです。

カテゴリ設計

カテゴリは後から大きく変更するとSEOに影響が出ることがあるため、事前に設計しておくと安全です。

大カテゴリは3〜5つを目安に設定し、細かい話題はタグで補完する方法が管理しやすいです。

カテゴリ名は検索されやすい語を意識して、ユーザーにとって直感的なラベリングにします。

年別やテーマ別のアーカイブを用意すると、読者が過去記事を辿りやすくなります。

投稿フロー設計

投稿の一連の流れをテンプレ化すると、更新が習慣化しやすくなります。

執筆、校正、画像選定、SEOチェック、公開の順番で役割を分担するのが基本です。

ツールやプラグインを使って作業を自動化すると、効率が大きく向上します。

- ネタ出し

- 見出し作成

- 執筆

- 校正とSEOチェック

- 画像挿入と最適化

- 投稿とSNS連携

各ステップにかかる時間の目安を決めておくと、作業のボトルネックが見えやすくなります。

公開範囲設定

公開範囲は全体公開か会員限定かでサイトの設計が変わります。

日記の性質やプライバシーの考え方に応じて、セクション毎の公開設定を検討してください。

将来的に一部コンテンツを有料化する可能性があるなら、プラグインや決済手段の整備を初期段階で考慮すると導入がスムーズです。

公開前には必ずテストユーザーで表示確認を行い、意図しない非公開や公開ミスを防ぎましょう。

投稿の書き方と継続のコツ

WordPressで日記を続けるには、書き方と運用の両方を設計することが重要です。

読みやすさと続けやすさを両立させることで、アクセス増とモチベーション維持に繋がります。

記事構成テンプレート

決まったテンプレートを用意すると、執筆時間を短縮できます。

型があるとネタに詰まりにくく、読み手にも安定した体験を提供できます。

- タイトル

- リード文

- 本文(見出しごとに分割)

- まとめ

- CTA

テンプレートは柔軟に変えて構いませんが、最低限リードとまとめを必ず設けると良いです。

文字数目安

記事の目的に応じて文字数を変えるのが基本です。

| 記事タイプ | 目安文字数 |

|---|---|

| 短い日記 | 300〜600文字 |

| 読み物系雑感 | 800〜1500文字 |

| ノウハウ解説 | 1500〜3000文字 |

大切なのは文字数そのものよりも読者が満足するかどうかです。

読みやすさを優先して、無理に文字を伸ばさないようにしてください。

見出し設計

見出しは論理構造を示す地図のような役割がありますので、まずは階層を整えます。

H1はページ単位の主題、H2はセクション、H3以降は詳細と分けるのが基本です。

キーワードは自然に含めて、詰め込み過ぎないようにします。

短く端的な見出しで、読者が流し読みしやすい設計にすると効果的です。

画像最適化

画像は記事の魅力を高めますが、ファイルサイズが大きいと表示が遅くなります。

アップロード前に圧縮し、必要に応じてトリミングしてください。

ファイル名は英数字でわかりやすくし、alt属性には代替テキストを必ず入れます。

WebPなど軽量フォーマットを導入すると、ページ速度改善に役立ちます。

モバイル最適化

モバイル表示での読みやすさはアクセス数に直結しますので、優先的にチェックしてください。

フォントサイズや行間を適切にし、タップしやすいボタン設計を心がけます。

画像や表は幅を100%にして、横スクロールが発生しないように調整します。

ブラウザのデベロッパーツールや実機で表示確認をし、崩れがないか必ず検証してください。

更新ルーティン

継続のためには無理のない更新頻度を決めて習慣化することが一番有効です。

週に1本か3本か、仕事量に合わせて現実的な目標を設定してください。

ネタ出しと執筆を分けてスケジュールに落とし込むと、安定して記事を出せます。

更新の効果を測るためにアクセス解析を見て、改善ポイントを短周期で反映すると良いです。

SEO対策と流入アップ

検索からの流入を増やすには、技術的な設定とコンテンツ施策をバランスよく進める必要があります。

ここでは、内部の設定から速度改善、構造化データまで、実務で使えるポイントを丁寧に解説します。

内部SEO設定

まずはサイト全体の基本設定を整えることが重要です。

サイトタイトルとディスクリプションは各ページで重複しないように設定し、パンくずリストや見出し階層を正しく構築しておくとクローラーが理解しやすくなります。

canonicalタグやXMLサイトマップ、robots.txtも忘れずに設置し、重複コンテンツやクロールの無駄を減らしてください。

画像には必ずaltを付け、見出しタグは論理的な階層で使うとユーザーと検索エンジンの両方に優しくなります。

パーマリンク設計

パーマリンクは短く、内容を想起しやすい形式にしておくと運用が楽になります。

公開後に頻繁に変更するとSEO上の不利が出るため、運用ポリシーを決めてから一貫して使うようにしてください。

- /%postname%/

- /%category%/%postname%/

- 日付を含まない形式

- 日本語スラッグは必要最低限

メタタグ最適化

タイトルタグはページ毎にユニークにし、主要なキーワードを前方に置くことを推奨します。

メタディスクリプションは検索ユーザーのクリックを意識し、要点と行動喚起を盛り込みつつ120〜160文字程度にまとめてください。

ソーシャル表示用のOGPタグも設定し、SNS経由の流入も取りこぼさないようにしましょう。

構造化データ

構造化データを導入すると、リッチスニペットやナレッジパネルの表示が期待できます。

ブログの場合はBlogPostingやArticleのスキーマをJSON-LDで出力するのが実務的です。

パンくずや記事の評価情報など、用途に合わせてスキーマを追加し、導入後はGoogleのリッチリザルトテストで検証してください。

サイト速度改善

ページ速度はユーザー体験と検索評価の両面で重要です。

まずは計測ツールでボトルネックを把握し、優先順位を付けて対策を進めてください。

| 対策 | ツール | 効果 |

|---|---|---|

| 画像圧縮 | ShortPixel | 読み込み軽減 |

| キャッシュ | WP Super Cache | 表示高速化 |

| CDN導入 | Cloudflare | 配信最適化 |

| ファイル最適化 | Autoptimize | 転送量削減 |

上記は代表的な組み合わせですが、テーマやプラグイン構成によって効果が変わるため、段階的にテストすることをおすすめします。

計測はPageSpeed InsightsやLighthouseを定期的に回し、改善の効果を数値で確認してください。

内部リンク戦略

内部リンクはサイト内の評価を循環させる重要な手段です。

まずは主要な柱となる記事を決め、そこから関連する複数の記事へ自然な導線を張ることを意識してください。

アンカーテキストは多様化しつつもテーマを示す語句を含めると効果的で、過剰最適化は避けるべきです。

また、孤立ページを作らないよう定期的にリンク状況をチェックし、必要なら内部リンクを追加して受信リンクを増やしてください。

収益化の実務

ブログを収益化するには、戦略と実務の両方が必要です。

ここでは日記ブログでも実践しやすい手法を、具体的な運用ポイントとともにご紹介します。

アフィリエイト

収益化の王道はアフィリエイトで、読者のニーズに合った案件を選ぶことが重要です。

商品の紹介だけでなく、体験談や比較レビューを組み合わせるとクリック率が上がりやすいです。

- A8.net

- 楽天アフィリエイト

- Amazonアソシエイト

- もしもアフィリエイト

リンクの貼り方も工夫しましょう、自然な導線を作ると成果につながりやすいです。

直球の誘導だけでなく、問題提起から解決までを記事で描くと成約率が改善します。

広告運用

広告運用はクリック報酬型とインプレッション型など、種類ごとの特性を理解する必要があります。

| 広告形式 | 収益モデル | 運用負荷 |

|---|---|---|

| ディスプレイ広告 | CPMまたはCPC | 低 |

| ネイティブ広告 | CPCまたは成果報酬 | 中 |

| アドセンス型 | CPC | 低 |

自動で収益を生む仕組みですが、配置や表示速度が収益に直結します。

広告の数を増やせば必ず収益が増えるわけではなく、読者体験を損なわないバランスが大切です。

物販紹介

実際に使った商品を写真とともに紹介すると、信頼感が高まります。

購入までの導線を短くし、レビューや比較を明確に書くと成約率が上がります。

季節商品や限定品はタイミングを逃さず記事化してください。

在庫切れやリンク切れを定期的にチェックする運用も忘れないでください。

デジタル販売

自作の電子書籍やテンプレート、オンライン講座は利幅が大きな収益源になります。

コンテンツの価値を明確にし、サンプルを公開して信頼を築くと良いです。

決済や配布の仕組みは早めに整備し、購入後のサポートも用意しておくことをおすすめします。

スポンサーシップ

企業やブランドとのスポンサー契約は、安定収入と信頼性向上の両方に寄与します。

提案書を用意し、媒体資料として読者層やPV、滞在時間を提示すると話が進みやすいです。

スポンサー記事は透明性を保ちつつ、読者に価値を届ける内容にする必要があります。

小規模なブログでも、ニッチで熱量の高いコミュニティを示せば交渉の余地は十分にあります。

運用効率化プラグインと外部ツール

日々の運用を楽にし、トラブルを未然に防ぐためのプラグインと外部ツールを厳選して紹介します。

ここではバックアップ、キャッシュ、SEO支援、スパム対策、解析の主要な選択肢に絞り、導入時のポイントと設定のコツを解説します。

UpdraftPlus

UpdraftPlusはWordPress用の代表的なバックアッププラグインで、初心者にも扱いやすいインターフェースが魅力です。

定期的にデータベースとファイルを分けて保存でき、DropboxやGoogle Driveなどのリモートストレージへ自動送信できます。

初期設定ではデータベースを毎日、ファイルを週次でバックアップするようにし、保存世代数はサーバー容量に応じて調整してください。

復元もワンクリックで可能ですが、導入直後にテスト復元を実行して手順を確認しておくことをおすすめします。

BackWPup

BackWPupはフルサイトのバックアップや外部へのエクスポートに強いプラグインです。

ZIPやTar形式での保存、Amazon S3やFTPへの送信、ログ生成まで対応しており、企業サイトにも使いやすい機能が揃っています。

cron連携で定期実行できるため、サーバー側のスケジュールと合わせて冗長性のある運用設計を検討してください。

WP Super Cache

高速化の第一歩はキャッシュ導入です、WP Super Cacheは静的HTMLを生成して表示速度を劇的に改善します。

| モード | 特徴 |

|---|---|

| 簡易モード | 設定が簡単で広く推奨 |

| 専門家モード | 高速だが設定が必要 |

| モバイルキャッシュ | モバイル専用キャッシュを生成 |

導入後はキャッシュのクリアルールを明確にし、更新時には手動または自動でキャッシュを再生成する運用にしてください。

Yoast SEO

Yoast SEOはコンテンツの最適化やメタ情報の管理を簡単にするプラグインです。

フォーカスキーフレーズの設定、メタディスクリプションの編集、XMLサイトマップの自動生成など、必要な機能が一通り揃っています。

可読性チェックや構造化データの簡易設定も可能なので、記事作成フローに組み込み、公開前のチェックリストとして活用してください。

Akismet

Akismetはコメントスパムを自動で振り分ける定番プラグインで、手作業の削減に直結します。

APIキーの登録が必要ですが、無料プランでも基本的な防御は十分に期待できます。

- 自動投稿スパム

- トラックバックスパム

- 悪質なコメント

- ボット送信

スパム判定後の自動削除設定は慎重に行い、まずは隔離フォルダで挙動を確認してから完全削除に移行してください。

Google Analytics

解析基盤としてGoogle Analyticsは必須で、訪問数や流入元の把握、ユーザー行動の分析に役立ちます。

GA4の導入が推奨されますが、導入時にはタグ設置方法とデータ保持設定を確認し、管理者除外の設定も忘れないでください。

イベント計測やコンバージョン設定は、収益化プランに合わせて優先度をつけて実装すると効率的です。

初動30日の優先タスク

まずはブログの目的とターゲットを明確にして、運用設計の軸を固めます。

ドメインとサーバー、テーマの選定を完了させ、基本プラグインを導入してください。

最初の30日で優先するのは、初期記事の作成と公開ルーティンの確立、アクセス解析とバックアップの導入、サイト速度とモバイル表示のチェックです。

以下の短期タスクを週ごとに割り振ると進めやすくなります。

- 目的とターゲットの最終確認

- ドメインとサーバーの契約、テーマ決定

- 必須プラグイン導入と初期設定

- 初期記事5本の作成と公開

- 解析ツール導入とバックアップ設定

- 速度改善とモバイル最適化の実施

この期間に基礎を固めることで、二ヶ月目以降の成長が大きく変わります。