「どうすれば自分のブログがバズるのか?」と悩んでいませんか。

一生懸命記事を書いてもアクセスが伸びず、話題にもならない…そんな声は少なくありません。

本記事では、ブログが本当にバズるために実践すべき戦略やタイトル作成、SNS活用法まで、具体的なノウハウを惜しみなくご紹介します。

誰でも実践できる工夫を知れば、今までの悩みがチャンスに変わるはずです。

あなたのブログをバズる存在に変えるヒントがきっと見つかりますので、ぜひ続きをご覧ください。

ブログをバズるために実践すべき具体的な戦略

ブログがバズるためには、ただ記事を書くだけではなく、戦略的なアプローチが求められます。

読者の心理を理解し、SNSを活用した効果的な拡散施策や、コンテンツの魅力を最大限に引き出す工夫が重要です。

ここでは、実際にバズを生み出すための具体的なノウハウやテクニックを紹介していきます。

バズりやすい記事テーマの選び方

バズる記事を作るには、まずテーマ選びが重要です。

「今話題になっていること」「季節やトレンドと関連した事柄」「読者が抱えがちな悩みや疑問」などを意識することで、多くの人の興味をひきやすくなります。

また、TwitterやGoogleトレンド、Yahoo!リアルタイム検索など、旬のキーワードをチェックし、世間の注目が集まっている話題をテーマに選ぶのも効果的です。

日常的なネタでも新しい視点やユニークな切り口があると、さらに注目を集める可能性が高まります。

読者の共感を得る切り口とストーリーの設計

共感を呼ぶ記事には、読者目線に立った切り口が欠かせません。

自分の体験談や失敗談、工夫したポイントなどリアルなストーリーを盛り込むことで、読者は「自分ごと」として感じやすくなります。

また、感情を動かすストーリー展開を意識すると、拡散されやすくなります。

- 体験のきっかけや問題提起を最初に置く

- どのように乗り越えたか、解決したかを具体的に描写する

- 最後に感想や学び、行動を促すメッセージを伝える

このような流れを設計することで、読者の心に残る記事が生まれます。

強いインパクトを生むタイトル作成法

タイトルは、バズるかどうかを左右するほど重要な要素です。

数ある記事の中からクリックされるには、興味を引きつつ内容を端的に伝える工夫が必要です。

インパクトを生むポイントを表にまとめました。

| テクニック | 具体例 |

|---|---|

| 数字を盛り込む | 「3分で分かるブログバズのコツ」 |

| 疑問形にする | 「なぜこの記事はバズるのか?」 |

| ベネフィットを明記 | 「今すぐ試したい!バズる記事の作り方」 |

| ネガティブ・ギャップを活用 | 「99%の人が知らないバズる秘訣」 |

これらを組み合わせつつ、ターゲットに響く言葉選びを心掛けましょう。

SNSで拡散されるビジュアルと見出しの工夫

SNSでバズを狙うには、記事の要となるビジュアルも重要です。

アイキャッチ画像は明るく鮮明で、記事内容がひと目で分かるデザインが理想的です。

また、画像に読みやすいキャッチコピーを加えることで、SNS上でも注目されやすくなります。

見出しもメリハリをつけて、要点がすぐに伝わる表現を心掛けましょう。

ビジュアルとテキストの両方でユーザーの興味をひく工夫が不可欠です。

シェアされやすくなるブログ構成のポイント

ブログがシェアされやすくなるためには、構成にも意識を向ける必要があります。

読みやすく、完結に要点をまとめることで多くの人に伝わりやすくなります。

重要な内容は太字やカラーボックスなど視覚的に目立たせましょう。

ひとつの章に情報を詰め込みすぎず、適度に改行やリストを使ってスッキリしたレイアウトにするのもポイントです。

また、記事の途中や最後に「この内容が役に立ったらシェアしてください」といったメッセージを添えると、自然に拡散が促進されます。

投稿するタイミングの最適化

投稿のタイミングは、記事のバズりやすさに大きな影響を与えます。

ターゲットとなる読者層がいつインターネットやSNSを利用しやすいかを分析しましょう。

たとえば、会社員向けの記事であれば、朝の通勤時間帯や昼休みを狙うと効果的です。

逆に学生や主婦向けなら、夕方や夜のほうがアクセスが増えやすい傾向があります。

SNS分析ツールを活用して、実際の閲覧ピーク時間を確認するのもおすすめです。

バズ後の流入を最大化するCTA設置方法

記事がバズった後の流入を無駄にしないためには、効果的なCTA(行動を促すフレーズやボタン)の設置が欠かせません。

CTAは記事の最後だけでなく、途中にも自然な形で配置することで離脱を防げます。

商品やサービスへの誘導や、LINE登録・メルマガ登録など、読者に次のアクションをイメージさせる表現を取り入れることが大切です。

「今すぐチェック」「無料で体験」「シェアして応援」など、目的に合わせて誘導文を工夫しましょう。

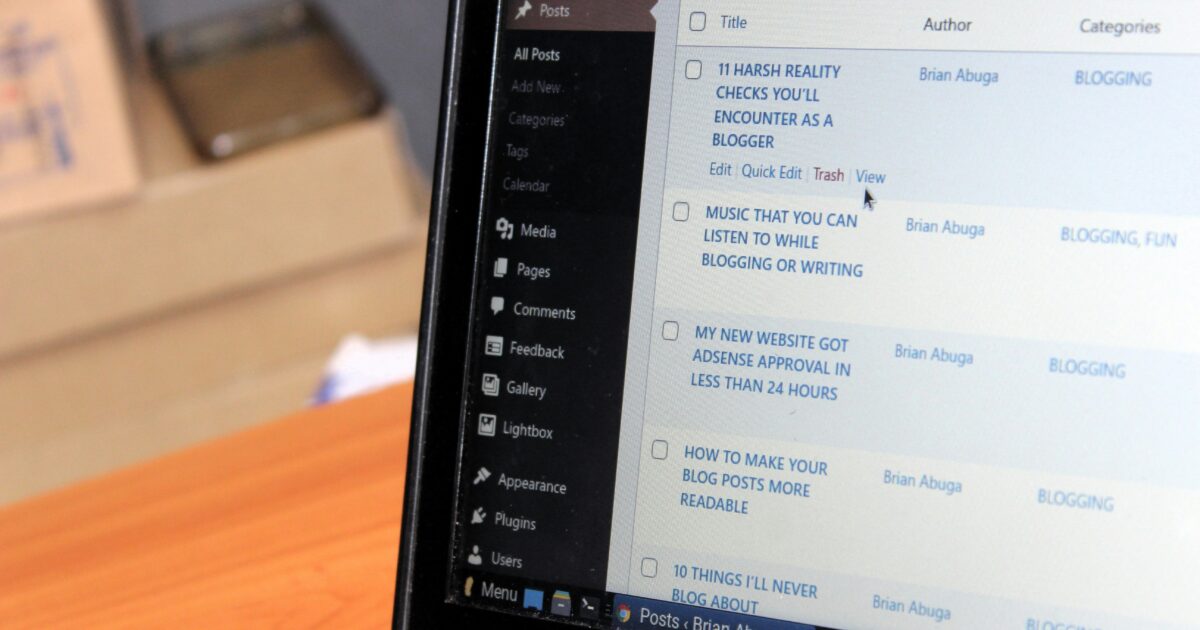

ブログがバズる記事タイトルの作り方

ブログがバズるためには、目を引く記事タイトルが非常に重要です。

タイトル次第でクリック率が大きく変わることも多く、読者の興味を引きつける工夫が求められます。

ここでは、具体的なタイトル作りのコツをわかりやすく紹介します。

数字やパワーワードの活用

タイトルに数字を入れることで、わかりやすく具体性が増します。

「10分でできる」や「5つのコツ」など、数字が入ったタイトルは読者の注意を引きやすいです。

また、パワーワードと呼ばれるインパクトのある言葉も効果的です。

例えば、「衝撃」「驚き」「失敗しない」「今だけ」といったワードを使うことで、クリックしたくなるタイトルに仕上がります。

- 具体的な数字を入れる

- インパクトのあるワードを加える

- 短くて覚えやすい表現にする

読者の疑問や悩みに直結するフレーズ

読者が知りたい内容をダイレクトにタイトルに盛り込むことで、興味を引きます。

自分自身が検索する時の気持ちを想像して、タイトルを考えてみましょう。

たとえば「ブログが読まれない理由とは?」や「アクセス数が急増する方法」など、疑問や悩みに寄り添った言い回しがポイントです。

| タイトル例 | 意図 |

|---|---|

| なぜブログが伸びないのか?原因と対策を解説 | 読者の悩みをズバリ解決 |

| ブログのアクセスが増える5つの理由 | 疑問を具体的に提示 |

| 初心者でもできる!バズるタイトルの作り方 | ハードルを下げて行動を促す |

行動を促すキャッチコピー

タイトルに行動を促す言葉を入れると、思わずクリックしたくなります。

「今すぐ試してみよう!」や「知らないと損!」など、読者にアクションを起こさせるワードがおすすめです。

また、「〇〇するだけ」「簡単」「無料」など、気軽に挑戦できそうな表現も効果的です。

キャッチコピーは短くインパクトがあるほど、効果が高まります。

ブログをバズらせるためのSNS活用法

ブログをバズらせるには、SNSを上手に活用することがとても重要です。

一気に多くの人に記事を拡散できるSNSは、ブログのアクセス数を飛躍的に高める強力なツールになります。

さまざまなSNSの特徴を理解し、ターゲットに合わせた運用を心がけることで、狙ったバズを生み出しやすくなります。

Twitter・Xでの拡散テクニック

Twitter・Xは拡散力が強く、ブログをバズらせるために欠かせないSNSのひとつです。

まず、つぶやく際は記事の要点や役立ちポイントをコンパクトにまとめて投稿することが大切です。

タイムラインの流れが速いので、画像や動画を活用し、目に留まりやすくする工夫も効果的です。

投稿する時間帯も意識しましょう。

多くのユーザーがアクティブになる通勤時間帯や夜など、見る人が多い時間に投稿することでリツイートやいいねが増えやすくなります。

- インパクトのある一文で投稿を始める

- オリジナル画像・GIFを活用する

- アンケート機能で話題を集める

- 引用RTでフォロワーに呼びかける

- 定期的にリマインド投稿をする

また、記事内容に関連したトレンドワードを取り入れることも拡散の鍵になります。

あえて短文で疑問形にしたり「続きはブログで」と誘導する工夫もおすすめです。

インフルエンサーとの連携方法

インフルエンサーと連携することで、ブログ記事が一気に多くの人へ届けられるようになります。

まずは自分のブログジャンルにマッチするインフルエンサーを探しましょう。

過去にその人が取り上げた話題やフォロワー層を分析することがポイントです。

| 連携方法 | メリット |

|---|---|

| 記事の紹介依頼 | 信頼性が増し新規読者を獲得できる |

| コラボ企画 | 双方向のファンにアプローチ可能 |

| レビューやコメント提供 | 記事内容への説得力アップ |

リプライやDMで丁寧に連絡し、相手にメリットが伝わるようなオファーを心がけると好印象です。

また、イベントやウェビナーなどへの招待をきっかけに関係を築く方法もあります。

効果的なハッシュタグ選定

ハッシュタグはSNS上で記事が多くの人に見つけてもらううえで非常に重要な要素です。

ハッシュタグを選ぶ際は、記事内容にぴったり合うワードを基本に設定します。

加えて、トレンドになっているタグや、多くの投稿がされている人気タグも組み合わせることでリーチが広がります。

ただし、ハッシュタグを多用しすぎると逆に見えにくくなったり、スパム判定されることもあるので注意しましょう。

ハッシュタグ選定の手順は以下の通りです。

- キーワード検索で類似タグをリサーチする

- 競合や人気投稿のタグをチェックする

- 記事内容と一致したタグを3~5個選ぶ

- トレンドワードを無理なく組み込む

- 定期的にタグの効果を分析・改善する

自分でオリジナルのハッシュタグを作ると読者の継続的な参加も狙えます。

ブログ記事がバズるパターン別の事例

ブログがバズるには、いくつかの王道パターンがあります。

同じテーマでも記事の切り口次第で思わぬ大きな話題を呼ぶこともあります。

ここでは実際によく見られるバズりやすい記事のタイプと、その特徴的な事例を紹介します。

知識・ノウハウ系のバズ事例

知識やノウハウを分かりやすくまとめた記事は、検索ニーズが高く、多くの人の役に立つためバズりやすい傾向があります。

例えば、「Twitterフォロワーを〇〇人増やすためにやったこと10選」といった具体的なタイトルの記事は、実践的かつ再現性を重視した内容で共感を集めやすいです。

下記のようなパターンがよく見られます。

- 日常生活がぐっと便利になる裏技まとめ

- 専門分野の勉強法や仕事術の完全解説

- 無料で使えるおすすめツールの一覧や比較

誰でも今日から試したくなる情報や、一度知ったらシェアしたくなる内容がポイントです。

体験・失敗談系のバズ事例

自分自身のリアルな体験や失敗談を赤裸々に綴った記事は、多くの読者の共感や反応を呼び起こします。

「新卒でブラック企業に入った結果」「ダイエットに3回連続で失敗した話」などの内容がSNSで広がりやすいです。

以下の表は、バズった体験談記事のパターン例です。

| パターン | 具体例 |

|---|---|

| 挫折から学んだこと | 受験失敗を経て得た逆転合格法 |

| 思い切った挑戦 | 30歳で未経験転職した記録 |

| 日々の小さな失敗 | やらかしたエピソード集 |

弱みや痛みをさらけ出すことで親しみを感じてもらえ、シェアされやすくなります。

時事ネタ・トレンド系のバズ事例

話題になっているニュースや旬のトレンドをいち早く取り上げた記事は、拡散力が非常に高いです。

「最新iPhoneの発売と同時に機能徹底解説」「話題の新サービス実際に使ってみた」など、タイミング重視の内容がよくバズります。

時事ネタ・トレンド系記事の特徴として次のポイントがあります。

- スピード勝負:話題が鮮度を保っているうちに公開

- 独自視点:他にはない切り口や意見で差別化

- 多くの人が関心を持つ話題を選ぶ

多くの人が時流に乗りたい、話題について知りたいというニーズがあるため、瞬間的にアクセスが急増することがよくあります。

ブログがバズった後に取るべきアクション

ブログがバズると、普段とは比べものにならないほどのアクセスや注目を集めることができます。

せっかくのチャンスを無駄にしないためにも、適切なアクションを取ることがとても大切です。

アクセス・コメント対応の準備

バズった直後は、一気に多くの人がブログを訪れるため、サーバーに負荷がかかりやすくなります。

アクセス集中によるサイトダウンを防ぐためには、事前にサーバーのプランを確認したり、キャッシュプラグインを利用することがおすすめです。

また、たくさんのコメントやお問い合わせが寄せられる場合は、スパム対策も強化しておくと安心です。

- キャッシュ機能の導入

- スパムコメントフィルターの設定

- 問い合わせ窓口の確認・整理

- 返信できる範囲を決めておく(テンプレートの用意もおすすめ)

しっかり準備しておくことで、読者に良い印象を与えることができます。

収益化チャンスの活用方法

急激なアクセス増加は、収益化の絶好のタイミングでもあります。

たとえば、広告やアフィリエイトなどを活用すると、普段より高い収益を得られる可能性があります。

| 収益化方法 | ポイント |

|---|---|

| アドセンス広告 | 目立つ位置に配置しすぎず、記事の内容とマッチさせる |

| アフィリエイト | おすすめ商品や関連サービスを自然に紹介する |

| 独自商品やサービス | LPや購入ページの動線を強化する |

アクセス解析を見ながら、収益化の改善ポイントも随時見直していきましょう。

リピーター獲得の動線設計

一度ブログを訪れた人に、「また来たい」と思わせる仕組み作りも大切です。

バズをきっかけにリピーターを増やすことで、長期的な成長につながります。

効果的な動線設計のコツは次の通りです。

- 関連記事や人気記事への内部リンクを設置する

- メールマガジンやSNSへの登録を促す案内バナーを配置する

- ブログのプロフィールやおすすめ記事を分かりやすく表示する

こうした工夫を意識することで、バズの勢いを持続させやすくなります。

ブログをバズらせるために必要な考え方と習慣

ブログがバズるためには、単に良い記事を書くことだけではなく、いくつかの重要な考え方や習慣を身につけることが大切です。

日々の情報に敏感になり、自分なりの視点で物事を深掘りすることが、バズを生み出す鍵となります。

瞬発力だけでなく、継続的な努力と柔軟な姿勢も欠かせません。

どんな内容であっても、読者にとって新鮮で価値ある情報を提供し続ける意識を持ちましょう。

継続的なネタ収集の習慣化

バズるブログを作るためには、継続的なネタ収集が欠かせません。

日々の出来事やニュース、SNSでのトレンドなどから常にアンテナを張って情報を収集しましょう。

自分の興味分野だけでなく、幅広いジャンルに触れておくことで、時代や流行に合わせた記事内容を提案することができます。

- 毎日ニュースアプリやSNSで話題をチェックする

- 読書や他人のブログを参考にアイデアを膨らませる

- 読者からの質問や反応をネタのヒントにする

このような習慣を身につけると、記事のアイデアに困らず、トレンドを先取りできるブログを作りやすくなります。

失敗を分析して改善する姿勢

ブログを書いていると、予想通りに読まれない記事や反応が薄い投稿も出てきます。

そのような経験も、バズるためには貴重な財産です。

どんな失敗だったのか、原因を客観的に分析し、次に活かす姿勢を持ちましょう。

| 失敗例 | 考えられる原因 | 改善アクション |

|---|---|---|

| 記事タイトルがクリックされない | 魅力やインパクトがない | 疑問形や話題性のあるワードを入れる |

| 内容が最後まで読まれない | 構成がまとまりに欠けている | 見出しや箇条書きを活用して読みやすくする |

こうした工夫を繰り返すことで、ブログ全体の質が高まり、バズる可能性がどんどん高くなります。

他メディアや話題の動向へのアンテナ感度

インターネット上では、複数のメディアやSNSで同じ話題が同時に盛り上がることも珍しくありません。

バズるためには、自分のブログだけではなく、他の人気メディアや話題の動きにも敏感になっておきましょう。

自分の記事がどこで、どんな風に拡散されているのかを知ることも、今後の戦略に役立ちます。

また、話題の流れに素早く反応したり、他のメディアで人気の記事を参考に独自の切り口を加えたりすることで、注目度の高い記事を作れます。

アンテナを広げることで、新しい情報やトレンドにタイムリーに対応できるようになります。

流入を増やし続けるためのブログ運営視点

ブログが一時的にバズることは大きなチャンスですが、その後も安定して流入を増やし続けるためには、長期的な運営視点が欠かせません。

一度話題になったからといって満足するのではなく、継続して読者を引きつける工夫が必要です。

まず大切なのは、最新のトレンドやユーザーのニーズをキャッチし続けることです。

話題性に敏感になりながらも、あなた自身の個性や専門性を活かしたテーマ選びを心がけましょう。

記事の更新頻度も重要です。

定期的に記事を追加することで、検索エンジンからの評価も高まりやすくなります。

さらに、過去のバズった記事を分析して、なぜ注目されたのかを振り返りましょう。

その結果を活かして、同じ傾向の記事を制作したり、古い記事をリライトして再度注目されるように工夫するのも有効です。

また、一度ブログに訪れた読者がリピーターになるよう、内部リンクや関連記事紹介にも力を入れてください。

読者が次に読んでほしい記事や役立つ情報への導線を整えることで、滞在時間やページビューもアップします。

数値分析も大切です。

Googleアナリティクスなどのツールを活用し、どんなキーワードや流入経路でアクセスが集まっているのかを常に確認しましょう。

データをもとに戦略を見直し、実践することが、今後もブログがバズったまま流入を維持・拡大させるコツとなります。

コメント