突然「アドセンスでポリシー違反が見つかった」と通知されても、どこが問題か分からず戸惑った経験はありませんか。

Googleのガイドラインは複雑で、問題箇所を特定できずに不安やストレスを感じる方は少なくありません。

この記事では「アドセンス ポリシー違反 分からない」と悩む方に向けて、確認すべきポイントや具体的なチェック方法、よくある落とし穴を分かりやすく解説します。

自分のサイトのどこが違反しているのかスムーズに特定し、安心して運営を続けるためのヒントを詳しくまとめました。

アドセンスのポリシー違反が分からない時に確かめるべきポイント

アドセンスのポリシー違反が通知されたのに、どこが問題か分からない場合は慌てずに順を追って確認することが大切です。

ポリシー違反の種類やサイト上のどの部分が該当するのか、自分で把握できていないと再発防止や問題解決が難しくなります。

まずは通知に記載されている情報を参考にしながら、サイトのチェックポイントを整理し原因を探しましょう。

レポート内容の読み取り方

アドセンスから届く違反通知やレポートには、どのようなポリシーに違反している可能性があるのかが記載されています。

「見直しが必要なページ」や「該当URL」が記載されている場合は、必ず内容を確認しましょう。

また、違反の種類ごとに対処方法が変わるので、「成人向けコンテンツ」「著作権侵害」「クリック誘導」など、どの項目に該当するのかをよく理解しておくことが大切です。

ポリシー違反で多い具体例

アドセンスのポリシー違反でよく見られるケースはいくつかあります。

- 誤解を招く広告配置や、意図的なクリック誘導文言

- 著作権を侵害する画像や動画の使用

- アダルト・暴力・ギャンブルなどポリシーで禁止された内容の掲載

- 偽装ニュースや根拠のない健康情報の提供

- 記事やページに十分なオリジナル性がない場合

これらは代表的な例ですが、細かな内容までGoogleのポリシーページを都度確認すると良いでしょう。

違反箇所の特定方法

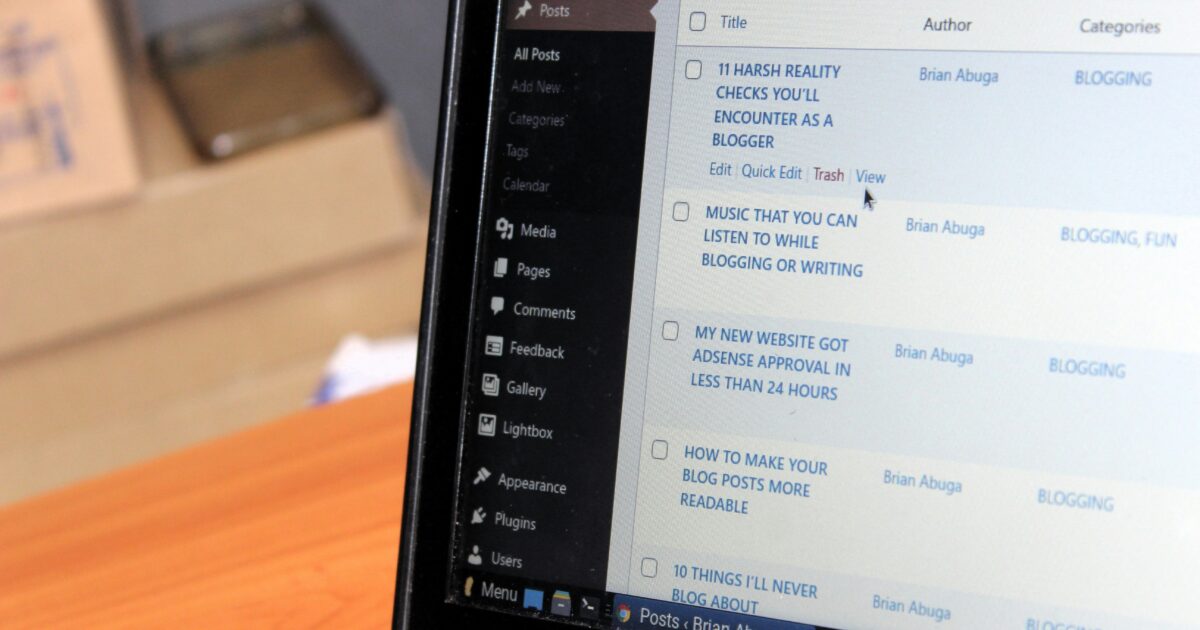

違反が疑われるページやコンテンツを特定するには、まずアドセンス管理画面の「ポリシーセンター」を活用しましょう。

そこには違反が指摘されたページのURLと、どのポリシーに該当するかが記載されています。

| 表示場所 | 確認できる情報 |

|---|---|

| ポリシーセンター | 該当URL、違反内容、対応状況 |

| 管理画面の通知 | 違反カテゴリー、対応方法 |

こうした詳細情報を元に、SEOツールやWebブラウザで実際のページを表示して確認するのがおすすめです。

自分のサイトのどこに問題があるか調べる手順

まずは管理画面で示されているURLを開き、表示内容や広告の配置、テキスト情報を一つずつチェックします。

ページ全体を隅々まで読み直し、禁止事項に触れる部分がないか確認しましょう。

- 該当ページをブラウザで表示して確認

- 画像・リンク・広告配置などを細かく確認

- Googleのポリシーと照らし合わせて問題箇所を探す

- 怪しいコンテンツや表現を中心に削除・訂正

ひとつずつ丁寧に見直すことが解決への近道です。

よくある見落としがちなコンテンツ

記事本文だけでなく、コメント欄やサイドバー、小見出しにも違反となる表現が潜むことがあります。

どこか別のページから引っ張ってきて掲載した画像、過去に貼ったまま気づかずにいた外部リンクも対象です。

また、ページ最下部のコピーライト表記や、テンプレート文言も注意深く確認しましょう。

全ページを対象に抜け漏れがないか再チェックすることがポイントです。

誤認されやすい表現・画像

一見問題のなさそうな表現でも、Googleの審査ではNGとなる場合があります。

たとえば「薬機法」に触れる健康表現や、著作権の切れていない芸能人の画像・引用文などは要注意です。

またクリックを誘導する「あえてこちらを押してください」といった表現も誤認されがちです。

| 誤認されやすい例 | 注意すべきポイント |

|---|---|

| 健康に効く、絶対に痩せる | 効果保証表現はNG |

| Instagram等の著名人画像 | 著作権・肖像権の確認必須 |

表現や素材は常にポリシーに沿っているか見直すことが安心です。

サイト構成チェックのポイント

トップページや各カテゴリページだけでなく、404ページや、お問い合わせページ、プライバシーポリシーページなども忘れずに確認しましょう。

サイト全体を俯瞰して、リンク切れや意図しないポリシー違反となる箇所がないかを洗い出すことも大切です。

広告が配置されている全ページを対象に、必ず一度は全体的な目線で見てみましょう。

ポリシーチェックツールや外部サービスの活用

自分だけで違反を見つけるのが難しい場合、ポリシー違反チェックに役立つ外部サービスを利用すると便利です。

たとえば「AdSense Policy Checker」などのオンラインツールは、主要な違反ポイントを自動で診断してくれます。

SEO診断ツールやWebサイト監査サービスを定期的に使ってサイト全体の健康状態をチェックすることもおすすめです。

第三者視点のサービスを活用することで、見落としや思い込みを防ぐことができ安心です。

アドセンスで実際に指摘されやすいポリシー違反の種類

アドセンスは多くのサイト運営者に利用されていますが、ポリシー違反について分からない点が多く戸惑う方も少なくありません。

特に「なんとなく大丈夫だろう」と思っていた内容が、実際には違反となることも珍しくありません。

ここでは、アドセンスでよく指摘されやすい代表的なポリシー違反の種類を取り上げて解説します。

著作権や知的財産権の侵害

アドセンスでは、他人の著作物を無断で掲載する行為が厳しく禁止されています。

たとえば、画像や文章、動画などを出典を明示せずに転載することは違反となります。

人気映画や漫画のワンシーン、アーティストの楽曲歌詞なども許諾なしで掲載してはいけません。

また、引用を行う際にも引用範囲を超えないよう注意しましょう。

自分ではオリジナルと思っていても、他者の権利を侵害しているケースがありますので、以下の点は特に気を付けてください。

- 商用画像・イラストを無断利用していないか

- ニュース記事やレビュー内容を丸写ししていないか

- 音楽や動画を違法アップロードしていないか

危険または中傷的な表現

危険行為を助長する内容や、特定の個人・団体を攻撃するような中傷的表現もポリシー違反となります。

たとえば、暴力的な言葉、事件・事故の詳細な描写、誤った噂の拡散などが該当します。

フィクションやジョークであっても、読者が不快な思いをしたり、被害を受ける可能性のある表現は避けましょう。

| 違反例 | リスク |

|---|---|

| 匿名での誹謗中傷記事 | 訴訟リスクや垢BAN |

| 暴力的シーンの詳細説明 | 掲載拒否や再審査遅延 |

不正行為を助長する内容

詐欺やハッキング、マルウェアの拡散など、不正行為を助長したり誘導する内容も重大な違反です。

例えば、「簡単にお金が稼げる」といった情報商材や、ギャンブルの攻略法、不正アクセス手順などの掲載は避けてください。

また、ユーザーに欺瞞的な勧誘や、ユーザー情報を不正入手しようとする行為も対象となります。

成人向け・性的な表現

ポルノやアダルトコンテンツ、性的なサービスの紹介はアドセンスの掲載対象外です。

露骨な性表現だけでなく、過激な水着や下着姿の写真、二重の意味を持つ単語なども審査で指摘されやすくなります。

悪意なく掲載したつもりでも、運営側で問題と認識される場合があるため、内容には十分注意しましょう。

医療・薬機法関連の危険領域

医薬品やサプリメント、美容医療など、医療関連の情報には特に厳しい規制があります。

「この薬で必ず治る」「副作用が絶対にない」など、根拠のない断定的な表現は絶対に避けてください。

薬機法に違反する記述や、個人が医学的なアドバイスをすることもポリシー違反となります。

正確なエビデンスや専門家監修がない限り、医療情報の掲載は慎重に判断しましょう。

広告誘導や誤クリックを招く表示

アドセンス広告をクリックさせようとユーザーを誘導することも違反となります。

たとえば、「ここをクリックしてお得な情報をGET!」のような広告への直接誘導、「広告」と小さくしか表示していない場合などが当てはまります。

また、コンテンツと広告の区別がつきにくいレイアウト、誤クリックを狙ったボタン配置もよく指摘されるので注意が必要です。

アドセンスのポリシー違反が分からない場合の対応手順

アドセンスのポリシー違反通知を受け取っても、どこが具体的に違反しているのか分からないことがあります。

その場合、あせらず冷静に対応することが重要です。

基本的な手順を知っておくことで、スムーズに問題解決へと進めます。

具体的なページ修正の手順

まず、Googleから送付された違反通知メールの内容をよく読みます。

次に、指摘されたページや該当URLを確認し、Googleポリシーのどこに抵触しているか調べましょう。

違反内容が不明確な場合は、Googleのポリシーセンターを読み直したり、コミュニティフォーラムで類似ケースを検索するのも一つの方法です。

代表的な修正ポイントを以下にまとめます。

- コンテンツの過激な表現や成人向け表現がないか見直す

- 著作権違反や無断転載の素材が使われていないか確認する

- 規定外の広告配置や誘導的表現がないかチェックする

- 価値の低いコンテンツや自動生成された記事が含まれていないか検討する

修正が済んだら、再チェックや他者に確認してもらうことで抜け漏れを防ぎましょう。

再審査申請までの流れ

ページの修正後は、Googleアドセンスの管理画面にある「ポリシーセンター」で状況を確認します。

「再審査リクエスト」ボタンを利用して、ポリシー違反が解消された旨を丁寧に報告しましょう。

再審査申請時に必要な主なポイントをまとめた表があります。

| 申請前の注意点 | 具体例 |

|---|---|

| 修正箇所の説明 | どのような変更・対応をしたかを記載する |

| 問題点の再発防止策 | 今後の対策や運用ルールの変更等を明記する |

| 申請は丁寧な言葉を心がける | 簡潔かつ誠実な文章で申請する |

再審査の結果は数日から数週間かかることがあるので、こまめに確認しましょう。

Googleサポートの活用方法

自力で特定や修正が難しい場合は、Googleのヘルプセンターやサポートを活用するのがおすすめです。

サポートフォームから質問を送る際は、具体的な状況やページURL、実施した対応内容を明記することで回答がもらいやすくなります。

公式ヘルプフォーラムは同様の事例が多く掲載されているため、役立つアドバイスやヒントが見つかることも少なくありません。

また、日ごろからGoogleの最新ポリシーやお知らせページもチェックしておくと予防策にもなります。

第三者の意見・診断依頼のコツ

自身で解決が難しい場合、第三者の運営者やSEOに詳しい人、もしくはアドセンス審査サポートの専門サービスを活用するのも有効です。

第三者の意見を求める際は、以下の点を意識するとスムーズです。

- 具体的な違反通知内容と該当ページを共有する

- 自分でどのような対応をしたか説明する

- 判断が難しい箇所や疑問点を整理して伝える

ネット上のコミュニティや専門家への個別相談を活用することで、新たな気付きや早期解決につながることが期待できます。

アドセンスのポリシー違反を防ぐために行うべき対策

アドセンスのポリシー違反は知らず知らずのうちに起こりがちです。

長く安定して広告収入を得るためには、日頃から違反を防ぐための仕組みや工夫を実践していくことが必要です。

ここでは、ポリシー違反を防止するための具体的な対策について解説します。

定期的なコンテンツチェックの仕組み

サイトを運営していると、過去に作成した記事やページが、気付かないうちにアドセンスのポリシーに抵触してしまうことがあります。

新規コンテンツの追加や、サイト更新のタイミングでコンテンツチェックを定期的に行うようルール化しましょう。

たとえば月に1回や、記事数が増えたタイミングで、内容や表現の見直しをするのがおすすめです。

チェックポイントをリスト化しておくと、確認漏れを防げるでしょう。

- 過激な表現や差別的な言い回しが含まれていないか

- 禁止されているコンテンツが新たに投稿されていないか

- 画像やリンク元がアドセンス規約に反していないか

自分以外にもチェック担当を決めて複数人で確認する体制を整えると、より安全性が高まります。

ガイドライン最新情報の確認習慣

アドセンスのポリシーはしばしば更新されるので、定期的に公式ガイドラインを確認する習慣づけが大切です。

変更された点を把握して、サイト運営にすぐ反映する意識を持ちましょう。

以下の表に、確認すべき主なアドセンス関連の公式情報源をまとめました。

| 情報源 | 確認項目 | 頻度の目安 |

|---|---|---|

| Google アドセンス ヘルプ | ポリシー/ガイドライン変更 | 月1回 |

| Google公式ブログ | 運営に関する最新情報 | 随時 |

| メール通知 | 重要な変更通知 | 随時 |

重要な発表やアップデートがあった場合は、運営サイトでの対応・修正まで忘れずに行いましょう。

禁止コンテンツ・表現リストの作成

アドセンスのポリシーには、広告掲載が禁止されている内容や表現があります。

そのため、自分やチームのために「禁止コンテンツ・表現リスト」を作っておくと、記事作成や編集時の大きな助けになります。

リスト作成時には、Google公式の「禁止コンテンツ一覧」やガイドラインをもとに、NG表現やトピックを抜き出しましょう。

たとえば以下のような分類で管理すると分かりやすいです。

- アダルト関連

- 暴力や危険行為

- アルコール・薬物・タバコ関連

- 誹謗中傷や違法行為の助長

- 過激・差別的な言葉や画像

記事執筆時や公開前のチェックリストとして活用し、ポリシー違反リスクを最小限に抑えましょう。

定期的にリスト内容を見直すことで、ルールの変更にも柔軟に対応できます。

SEOとポリシー違反リスクの両立のポイント

SEO対策を意識してコンテンツ強化を行う際、ユーザーが関心を寄せやすいキーワードや話題を扱いたくなります。

しかし、センセーショナルな話題や過激な表現は一歩間違うとアドセンスのポリシー違反につながるため注意が必要です。

SEOとポリシー順守双方を両立させるポイントとしては、事実に基づいた表現を心がけること、極端な主張や誤解を招く見出しは使わないことが挙げられます。

また、ユーザーに役立つ情報提供を第一に考えることで、結果として広告主やGoogleにも評価されやすくなります。

下記の表に、SEO重視とポリシー意識の両立のポイントをまとめました。

| SEO対策 | ポリシー遵守ポイント |

|---|---|

| ユーザーの悩みを拾うキーワード選定 | 過激・不適切な話題、表現は避ける |

| タイトルや見出しの工夫 | 誤認を招く誇張や断定は控える |

| 専門性・信頼性ある情報発信 | 出典や根拠を明確に記載する |

SEOとアドセンス規約をしっかり意識しながら、安心して運営できるサイト作りを心がけましょう。

アドセンス ポリシー違反が分からない悩みを解決するために

これまでアドセンスのポリシー違反例や注意点についてご紹介してきましたが、多くの方が「自分のサイトが本当に違反していないか不安」「ポリシー内容が複雑すぎて分からない」と感じているのではないでしょうか。

アドセンスのポリシーは内容が幅広く、時に解釈が難しい部分や、曖昧に感じられる項目もあります。

最近はAIの進化やウェブコンテンツの多様化により、ポリシーもアップデートされやすくなっており、最新情報を常に確認する姿勢が求められます。

不安に感じる時は、公式サポートやヘルプフォーラムを活用したり、同じ悩みを持つ他の運営者と情報を交換することも有効です。

一人で抱え込まず、信頼できる情報源をもとに対応することが、安心してアドセンスを実践し続けるコツです。

日々の運営で迷うこともありますが、事前の確認や小まめな見直しによってリスクを減らせます。

これまでご説明してきた内容を意識し、ご自分の状況に照らし合わせて、アドセンス運営に役立ててください。

「ポリシー違反が分からない」という悩みが少しでも解消され、安全で安定した収益化につながることを願っています。