書いた記事が古くなったりアクセスが伸びないと、削除すべきか残すべきかで頭を抱えてしまうことは多いはずです。

しかし無計画に記事を消すと検索流入が減ったりサイト全体の評価が下がる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

本記事では、削除判断の基準やアクセス解析、被リンク確認、コンテンツ品質評価といったチェック項目を実務的に解説します。

さらにリライトや記事統合、noindex運用、301リダイレクトや内部リンク最適化などの代替策と削除後の技術対応も取り上げます。

まずは簡単なチェックから始めて、安全にサイトを整備する手順を続きで確認していきましょう。

ブログ記事削除とSEO改善の実践手順

この記事では、削除すべき記事の見極めから削除後の対応まで、実践的な手順を順を追って解説します。

検索流入を改善しつつサイト品質を高めるための具体的な作業を知りたい方に向けたガイドです。

削除判断基準

まずは削除するか残すかの判断基準を明確にすることが重要です。

- アクセスがほぼない記事

- 検索順位が継続して低い記事

- 重複や低品質で再利用価値が低い記事

- 古くて誤情報を含む記事

- サイト方針と合わない記事

アクセス解析

アクセスデータは判断の根拠になります、直近3か月と過去12か月を比較してください。

ページビューやセッション数だけでなく、直帰率や滞在時間も確認することが大切です。

検索クエリ別の流入状況を見れば、記事がどの検索ニーズに応えているかが分かります。

パフォーマンスが低い場合でも、キーワード次第ではリライトで改善可能なケースがあります。

被リンク確認

被リンクはSEO評価に直結するため、削除前に必ずチェックしてください。

| 被リンクの種類 | 確認方法 | 対応目安 |

|---|---|---|

| 高品質サイトからのリンク | 被リンクツールで発見 | 維持または301で転送 |

| 天然発生的なリンク | サーチコンソールで確認 | 残す検討 |

| 低品質やスパムっぽいリンク | 被リンク分析で判定 | 否認または放置 |

コンテンツ品質評価

コンテンツの独自性と有用性が評価の中心になります、ユーザー視点で読んでみてください。

事実誤認や古くなった情報がある場合は、更新で価値を取り戻せるか検討します。

専門性や信頼性が不足している記事は、引用の追加や著者情報の明示で改善できます。

画像や図表の不足がユーザー体験を損ねているなら、補強を優先する価値があります。

noindex運用

すぐに削除する前に一時的にnoindexを付与して様子を見る運用が有効です。

noindexにすることで検索結果から除外され、インデックス問題を切り分けできます。

一定期間のパフォーマンスを見て、リライトまたは恒久的削除を判断してください。

301リダイレクト

記事を削除する際に関連性の高い別ページへ301リダイレクトを設定するとSEOロスを抑えられます。

該当コンテンツが他ページで代替可能なら、リダイレクトは第一選択です。

ただし無理にトップページへ飛ばすのは評価を落とす恐れがあるため避けてください。

内部リンク最適化

削除やリライトの前後で内部リンク構造を見直すことは非常に重要です。

リンク切れや不要なリンクはユーザービリティを下げ、クローラーの巡回効率も悪化します。

関連性の高いページへのリンクを増やし、アンカーテキストを適切に整備してください。

定期的な内部リンク監査を習慣化すると、中長期でサイト全体の評価が安定します。

削除すべき記事の具体的条件

ここでは、実際に削除を検討すべき記事を具体的に示します。

数字で判断できる指標と、状況に応じた注意点をセットで説明します。

アクセスゼロ

アクセスが長期間ゼロのページは、サイト全体の価値を下げるリスクがあります。

まずは直近6か月から12か月のページビューとオーガニック検索トラフィックを確認してください。

期間を短く設定すると誤判断を招きやすく、逆に長すぎると改善機会を逃します。

ソーシャル流入やキャンペーン流入が一度もない、かつ検索トラフィックもない場合は候補になります。

ただし、ランディングページや季節性の高い記事は別途考慮が必要です。

最終判断の目安として、目標コンバージョンが無く、かつ6か月以上ほぼゼロであれば削除を検討してください。

検索順位低迷

検索順位が長期間にわたり低迷している記事は、改善か削除の判断が必要です。

まずは該当キーワードの現在と過去の順位推移を把握してください。

- 対象キーワードの検索順位が圏外

- クリック率が極めて低い

- インプレッションもない

- 上位との差分が明確に大きい

上のチェック項目に複数当てはまる場合は、リライトや統合での回復が見込めるかを評価します。

改善策を試しても順位が回復しない場合は、削除やnoindexの選択肢を真剣に検討してください。

なお、狙っているキーワードの検索意図が変わっている場合は、方向転換して新たな内容に作り替える方が効率的です。

被リンク無し

外部サイトからの被リンクが全くない記事は、評価が付きにくく上位化しづらい現実があります。

Search Consoleや外部ツールで被リンクの有無を確認してください。

ただし、被リンクが少なくても内部リンクや検索流入で価値を出している記事は残すべきです。

被リンクが無いこと自体は即削除理由になりませんが、他の指標と合わせて判断してください。

被リンクを獲得する見込みがない、かつアクセスや検索順位が低い場合は、削除を選択肢に入れて問題ありません。

重複コンテンツ

| 種類 | 推奨対応 |

|---|---|

| 完全コピー | 削除または統合 |

| 部分的重複 | リライトと正規化 |

| 同意の転載 | canonical指定 |

| テンプレート量産 | 統合と削除 |

重複コンテンツは検索エンジンの評価を分散させ、サイトの順位低下につながる可能性があります。

まずは同一サイト内と外部の重複を区別して、どの程度の重複かを定量的に把握してください。

完全に同じ内容がある場合は、原則として削除か統合で対応するのが良いです。

部分的な重複で価値が異なる場合は、リライトで独自性を高めるか、canonicalで正規ページを指定してください。

重複の原因がテンプレートやタグ構成にある場合は、サイト構造の改善が先決になります。

削除前に試す代替対応

コンテンツを削除する前に、まずは費用対効果の高い改善策を試すことをおすすめします。

ここでは具体的なリライトや統合、内部リンクの強化、noindex運用といった代替対応を順に解説します。

リライト

リライトは最も基本的で即効性のある改善手段です。

古い表現やキーワードのズレ、ユーザーの期待と合わない導入部を洗い出して、優先的に手直ししてください。

簡単なチェックリストと改善案を表にまとめますので、作業の指針にしてください。

| 改善項目 | 推奨アクション |

|---|---|

| タイトル | キーワード最適化 |

| 導入文 | ユーザー課題明確化 |

| 見出し構成 | 検索意図に合わせる |

| 本文の深掘り | 具体例とデータ追加 |

| 内部リンク | 関連記事へ誘導 |

表の項目を基に優先順位を付け、まずは影響の大きい箇所から実施してください。

小さな改善でも検索順位やクリック率に変化が出ることが多いです。

記事統合

類似のテーマや重複する情報が多数ある場合は、複数の記事を統合することで価値を高められます。

統合する際の検討ポイントを箇条書きで示します。

- 対象記事の選定基準

- キーワードの統一方針

- 重複部分の編集ルール

- 旧記事からのリダイレクト計画

- 統合後のUXチェック項目

統合は単にテキストをつなげる作業ではなく、読者が一度で完結する情報設計を目指してください。

統合後は不要になった記事に対して適切な404や301の処理を行い、リンク切れを防ぎましょう。

内部リンク強化

内部リンクはサイト内の評価を伝播させる重要な手段です。

関連性の高い記事同士をつなぎ、ユーザーの回遊を促進してください。

アンカーテキストは自然にキーワードを含め、過度に最適化しないよう注意が必要です。

重要ページからのリンクを増やすことで、低評価の記事でも順位回復のチャンスが生まれます。

また、サイドバーや関連記事ウィジェットの見直しも効果的です。

noindexによる一時隔離

即削除に踏み切りたくない記事は、まずnoindexで検索結果から外す運用が有効です。

noindexにすると検索流入を止めつつ、内部での改善作業に集中できます。

一定期間経過後に評価が改善しない場合は、その時点で削除や統合を判断してください。

noindexは検索エンジンからの評価を保留する手段であり、恒久的な解決策ではない点に留意しましょう。

作業ログを残して、どの施策が効果を出したかを後から分析できるようにしてください。

削除後に行う技術的対応

記事を削除した後も、検索エンジンとユーザーに正しく伝えるための技術的対応は欠かせません。

適切な処理を行わないと、クローラーの無駄なクロールや評価低下を招く恐れがあります。

301リダイレクト設定

まずは削除した記事の代替先があるかどうかを検討してください。

有用な代替ページがあれば、恒久的な移転を示す301リダイレクトを設定するのが基本です。

サーバーの種類に応じて設定方法が変わりますので、Apacheなら.htaccess、Nginxならserverブロックで設定します。

- 同カテゴリの上位ページ

- 類似テーマの記事

- トップページ

- 該当なしの場合は404または410の検討

プラグインを使う場合は、リダイレクト先が正しいかテストを行ってください。

リダイレクトチェーンやループが発生すると、クローラー評価に悪影響が出ますので注意が必要です。

404処理方針

存在しないページに対しては適切なステータスコードを返すことが重要です。

意図的に記事を削除し、再掲載予定がない場合は404か410を返す運用が考えられます。

410は恒久的な削除を示しますので、再利用の可能性がまったくない時に有効です。

カスタム404ページはユーザー体験を保つために用意してください。

404が多発する箇所は内部リンクの見直し対象になりますので、ログで発生箇所を追跡してください。

サーチコンソールでの確認

削除やリダイレクトを実施したら、Googleサーチコンソールで状態を確認します。

インデックスカバレッジやURL検査ツールを使って、Googleがどのように認識しているかをチェックしてください。

| 操作 | 期待結果 |

|---|---|

| URL検査 | ステータス確認 |

| インデックス登録申請 | 更新反映待ち |

| カバレッジ確認 | エラー検出 |

| サイトマップ送信 | クロール促進 |

問題があれば送信されたURLやステータスを逐一確認し、必要な修正を行ってください。

サイトマップ更新

XMLサイトマップから削除したURLを取り除き、最新のサイトマップを用意してください。

サイトマップを更新したら、サーチコンソールから再送信してクロールを促します。

HTMLサイトマップやナビゲーションに該当ページが残っていないかも確認してください。

大規模サイトではサイトマップを分割することで効率的に管理できますので、検討してみてください。

プラットフォーム別の削除操作と注意点

各プラットフォームには独自の削除フローと制約があり、同じ手順では対応できません。

ここでは代表的なサービスについて、操作方法とSEO上の注意点を分かりやすく説明します。

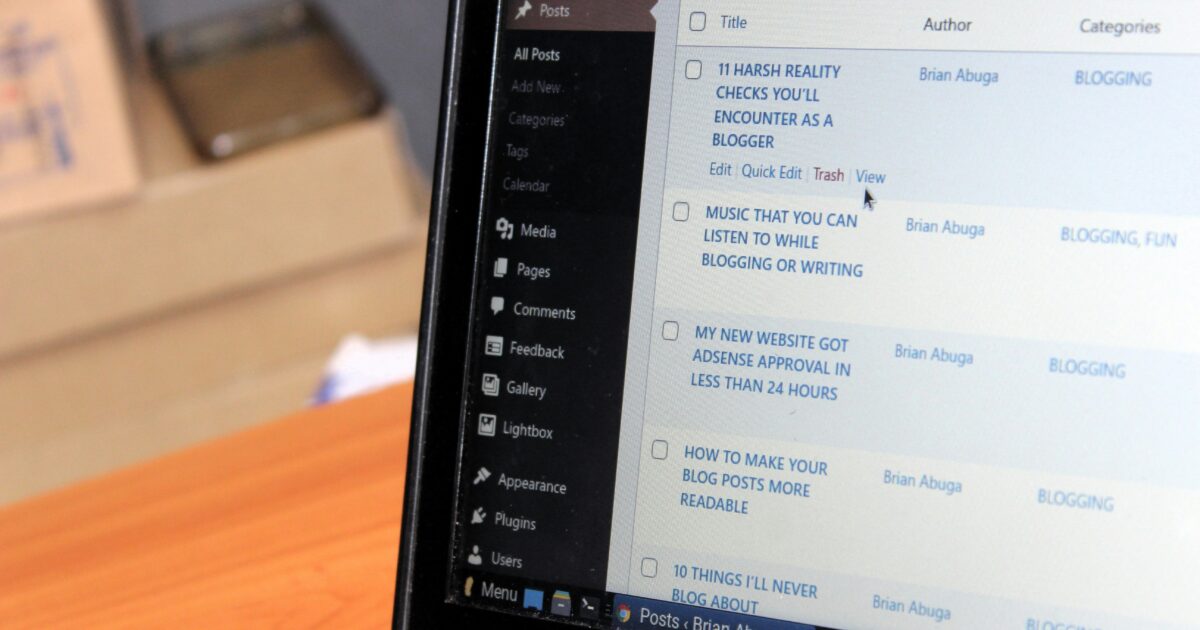

WordPress

WordPressでは投稿をゴミ箱に移動してから完全削除する流れが基本です。

しかし、単に記事を削除すると内部リンク切れや検索エンジンの評価低下を招くことがあるため、事前準備が重要です。

バックアップを取り、関連する画像や添付ファイルの扱いを決めてください。

SEO対策としては、削除前に該当URLを別ページへ301リダイレクトするか、noindexで一時隔離することを検討します。

プラグインでリダイレクトを実装する場合、互換性やキャッシュのクリアを忘れないでください。

| 操作 | 注意点 |

|---|---|

| 投稿をゴミ箱へ移動 ゴミ箱を空にする |

バックアップを取得 メディアの整理 |

| リダイレクト設定を確認 プラグイン利用 |

プラグインの互換性チェック キャッシュ削除 |

加えて、YoastやAll in One SEOなどを利用している場合は、メタ情報の残留を確認してください。

Search Consoleで削除後のステータスを追跡するのも忘れないでください。

Amebaブログ

Amebaブログはホスティング型のサービスなので、サーバー側の301リダイレクトを設定できないことが多いです。

そのため、記事を削除する前に非公開にするなどの一時対応をおすすめします。

また、外部サイトからのリンクが残ると404が発生するため、リンク元の修正を依頼する必要が出てきます。

以下はAmebaでの削除前後に検討すべき簡単な手順です。

- 記事を非公開にする

- 記事を削除する

- 外部リンクの修正依頼

- サーチコンソールでURL削除申請

公式の仕様変更が頻繁にあるため、削除操作の前にヘルプを確認してください。

はてなブログ

はてなブログは記事の編集と移動がしやすく、下書きに戻すことで一時的に検索結果から外す運用ができます。

削除するときは、記事IDやパーマリンクの挙動を確認してから実行してください。

Proユーザーでカスタムドメインを利用している場合は、ドメイン側でのリダイレクトやページ作成が選択肢になります。

はてな側の仕様で被リンクの扱いが変わることがあるため、重要記事は慎重に判断してください。

また、読者やはてなブックマークの影響を考慮して、削除前に周知することが賢明です。

Note

Noteはコンテンツの公開範囲や有料記事設定が特徴で、削除による収益や購読者への影響を考える必要があります。

記事を削除すると有料購読者の購入履歴やアクセスが影響を受けるため、運用ルールを整えてください。

Note内では記事を非公開にする手段があるため、まずは一時的な非公開運用で様子を見る方法が安全です。

削除する場合は、エクスポート機能でデータを保管してから実行することをおすすめします。

サービス側の仕様や利用規約を確認し、必要であれば運営に相談してから対応してください。

長期的なサイト品質維持方針

サイト品質は一度整えて終わりではなく、継続的な取り組みが重要です。

定期的にアクセス分析とコンテンツ監査を行い、成果の出ない記事は改善または統合します。

技術面ではモバイル対応や表示速度、構造化データの整備を怠らないでください。

被リンクと内部リンクの品質を監視し、低品質なリンクは除外や修正で対処します。

社内で編集ガイドラインを策定し、リライトや新規作成の基準を明確にすると運用が安定します。

最終的には定量的なKPIと担当者を決め、長期的な改善サイクルを回していきましょう。