個人店や小規模事業でグーペを使っていると、思ったように検索順位が上がらず悩んでいませんか。

テンプレート制約や画像管理、タイトル設計など、グーペ特有の制限が原因で基本的なSEO対策が抜け落ちがちです。

この記事では、初期設定から構造設計、表示速度、内部外部施策まで、実務で使える手順とチェックリストをわかりやすく紹介します。

具体的にはページタイトル・メタ・見出し・画像最適化やテンプレート選定、キャッシュ設定、被リンクとローカル集客強化などを網羅します。

まずは基本の設定と優先度の高い改善点から見ていきましょう。

章立てに沿って実践手順を順番に解説するので、今日から改善に取り組めます。

グーペで行うSEO実践ガイド

グーペでホームページを運営する方向けに、実践的なSEO対策を分かりやすくまとめます。

初期設定から運用まで、優先順位をつけて攻略できるようにしています。

初期SEO設定

まずは基本設定を整えることが重要です。

サイトタイトルとサイト説明は管理画面で念入りに設定してください。

公開前にnoindexやrobotsの設定が適切か、必ず確認しましょう。

サーチコンソールとアナリティクスを連携して、計測環境を整備してください。

サイト構造設計

ユーザーと検索エンジンの両方にとって分かりやすい構造を目指します。

トップページからカテゴリ、個別ページへの導線を明確に設計してください。

階層は深くなりすぎないようにし、重要なページは2クリック以内で到達できるのが理想です。

キーワード選定

狙うキーワードは検索ニーズと自社の強みを掛け合わせて決めます。

競合の検索順位や関連キーワードを調べて、実行可能な候補に絞り込んでください。

- 顧客の悩みキーワード

- 商材名やサービス名

- 地域名を含むローカルキーワード

- 比較や価格を想起させるキーワード

優先度をつけて、各ページごとにメインとサブを決めて運用してください。

ページタイトル最適化

タイトルは検索結果で最初に目に入る重要な要素です。

主要キーワードを左寄せで含め、ブランド名は末尾に配置するのが基本です。

ユーザーにクリックされるように、具体性と魅力を足した表現を心がけてください。

ただし、キーワードの詰め込みは避けてください。

メタディスクリプション最適化

ディスクリプションはクリック率に直結しますので、要点を簡潔に伝えます。

検索意図に応える内容を盛り込み、行動を促す文を一文入れてください。

120~160文字程度に収めると、検索結果での切れを防げます。

見出し(Hタグ)設計

見出しはコンテンツ構造を示すナビゲーションの役割を果たします。

H1はページの主題を一つに絞って設定してください。

H2やH3で論点を分け、ユーザーが知りたい情報へスムーズに到達できるようにしましょう。

見出しには自然な形でキーワードを含め、過度な装飾は避けてください。

画像SEO

画像は見た目だけでなくSEO要素としても重要です。

ファイル名とalt属性を適切に設定することで、検索エンジンへの情報伝達が向上します。

| 項目 | 推奨設定 |

|---|---|

| ファイル名 | わかりやすい英数字ハイフン区切り |

| alt属性 | 画像を説明する短い文 |

| ファイル形式 | JPEG PNG WEBP |

画像は表示速度に影響しますので、圧縮や適切なサイズでアップロードしてください。

説明文やキャプションを付けるとユーザー体験が向上し、間接的にSEO効果があります。

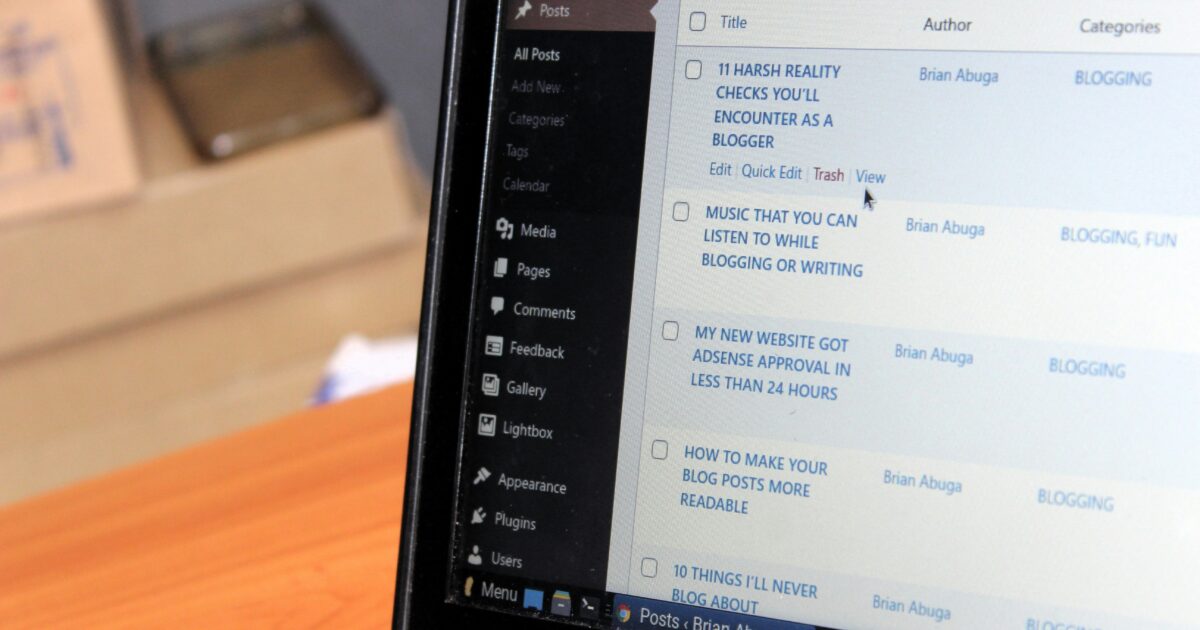

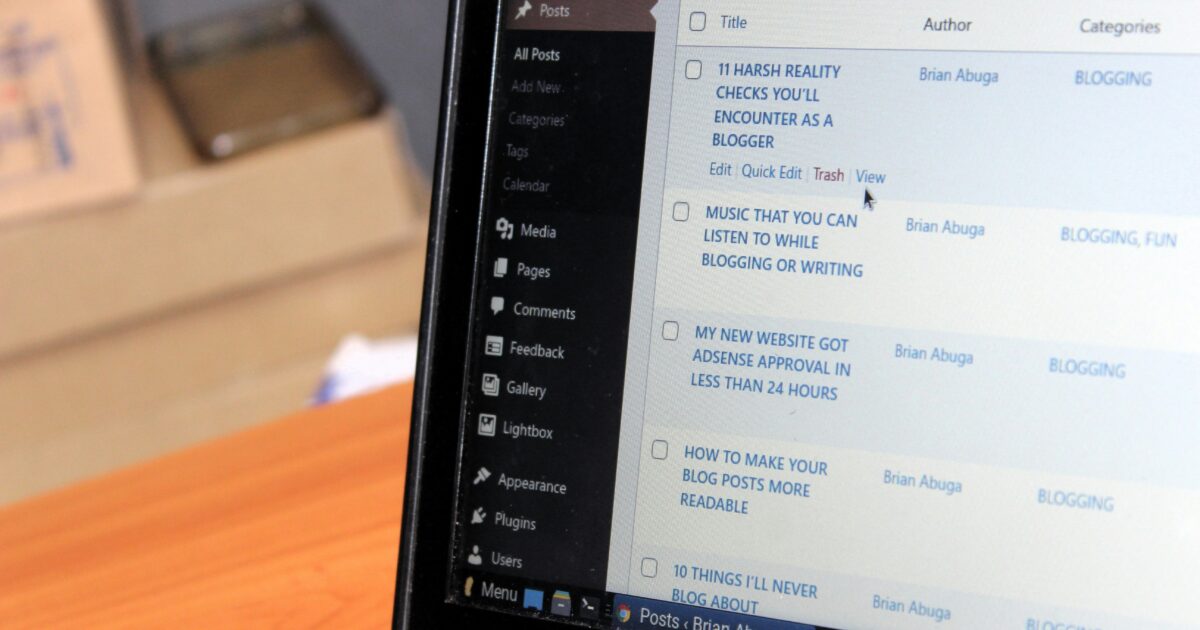

テンプレートと表示・構造の最適化

グーペでのサイト制作において、テンプレート選びと表示構造はSEOの基礎となります。

見た目だけで決めると、後で修正コストが発生しやすいので注意が必要です。

ここではテンプレートの選定基準から、レスポンシブ対応、HTML構造のチェック方法までを実務的に解説します。

テンプレート選定

まずは目的を明確にしてからテンプレートを選んでください。

集客重視、ブランディング重視、かんたん更新重視などで適するテンプレートは変わります。

| 目的 | チェック項目 |

|---|---|

| 表示速度の確保 | 軽量CSS 必要最小限のスクリプト |

| モバイル最適化 | レスポンシブ設計 タッチ操作に配慮 |

| SEO対応 | 見出し階層の構造化 構造化データ対応 |

表の項目を基準に、候補テンプレートを絞り込むと現場の判断が早くなります。

カスタマイズ時の余地も確認してください、CSSのオーバーライドが難しいテンプレートは後で手間が増えます。

レスポンシブ対応

スマホ経由のアクセスが多い場合、レスポンシブ対応は必須です。

- ビューポート設定

- フレキシブルなグリッド

- 画像のsrcset活用

- タッチフレンドリーナビ

特に画像の配信方法は表示速度に直結します、モバイル向けの軽量画像を用意してください。

さらに、フォントサイズやボタンのタップ領域も確認しておくとユーザビリティが上がります。

HTML構造確認

HTMLの構造が整っていないと、検索エンジンに正しく評価されません。

まずはh1からh3の見出し順が論理的かを確認してください。

セクションごとに意味のあるセマンティックタグを使うと、コンテンツの主題が明確になります。

可能であれば構造化データ(Schema.org)を導入し、ビジネス情報やイベント情報をマークアップしてください。

また、alt属性の適切な記述やaria属性の付与でアクセシビリティを高めると、間接的に評価向上につながります。

最後に、canonicalやrobotsメタの設定を確認し、重複コンテンツのリスクを下げてください。

表示速度と技術的改善

表示速度はSEOの重要要素であり、ユーザー体験に直結します。

この章では画像、キャッシュ、外部スクリプト、サーバー応答時間について実践的な改善策を解説します。

画像圧縮

画像の最適化はページ表示速度に最も大きな影響を与えます。

適切なフォーマットと圧縮率を選ぶだけで、読み込み時間を大幅に短縮できます。

| フォーマット | 圧縮レベル | 推奨用途 |

|---|---|---|

| WebP | 高 | 写真 |

| JPEG | 中 | 写真 |

| PNG | 低 | 透過画像 |

実装としてはアップロード前の自動圧縮と、アップロード後の再圧縮を組み合わせると効率的です。

また表示サイズに合わせて画像をリサイズしておくと、無駄なデータ転送を減らせます。

キャッシュ設定

ブラウザキャッシュとサーバー側キャッシュは表示速度改善の基本です。

適切なキャッシュヘッダーを設定すると、再訪ユーザーの読み込みが格段に速くなります。

- ブラウザキャッシュ設定

- CDNの活用

- キャッシュ期間の最適化

- 静的ファイルのバージョニング

定期的にキャッシュの有効期限を見直して、更新頻度の高いファイルは短めにすることをおすすめします。

外部スクリプト削減

外部スクリプトは便利ですが、読み込み遅延の原因になりやすいです。

まず不要な外部ライブラリやプラグインを洗い出して、削除できるものは削除してください。

必要なスクリプトはできるだけ非同期読み込みに切り替え、レンダリングブロッキングを減らします。

さらにフォントや広告スクリプトなどは遅延読み込みにして、ファーストビューを軽くする工夫が有効です。

サーバー応答時間改善

サーバーの応答時間(TTFB)はSEO評価にも影響しますので、常に監視してください。

ホスティングプランの見直しや、HTTP/2やKeep-Aliveの有効化で応答性を高められます。

また不要なリダイレクトを減らし、データベースクエリの効率化を図ることも有効です。

必要に応じてCDNの導入を検討し、地理的に近いサーバーから配信することで体感速度を向上させます。

内部施策と運用フロー

内部施策は、検索エンジンとユーザーの両方にとってサイトの価値を伝える重要な要素です。

運用フローを整備することで、継続的な改善が容易になり、検索順位の安定化につながります。

ここでは、内部リンク設計、パンくず設計、更新頻度計画、コンテンツ拡充という4つの観点から具体的な手順とポイントを解説します。

内部リンク設計

内部リンクはサイト内のページ同士をつなぎ、クローラビリティとユーザー導線を強化します。

まずはサイトの重要ページを洗い出し、そこへ自然に流れるリンクを設計してください。

| タイプ | 目的 | 実例 |

|---|---|---|

| グローバルナビ | 主要導線 | トップページ |

| 関連記事リンク | 滞在時間増加 | ブログ記事 |

| フッターナビ | 補完導線 | 問い合わせ |

アンカーテキストは具体的で、リンク先の内容を端的に表現することを心がけてください。

同一ページから大量にリンクを出すと分散するため、優先度の高いページにリンクを集中させる設計が有効です。

リンクの深さを浅く保ち、重要ページへ3クリック以内で到達できる構造を目指してください。

パンくず設計

パンくずはユーザーに現在地を示し、内部リンクの補助としても機能します。

階層は論理的に整理し、カテゴリ名は短く分かりやすい表現にしてください。

構造化データを併用することで、検索結果での表示が改善する可能性があります。

モバイル表示でも崩れないデザインにして、可読性とクリックしやすさを両立させてください。

更新頻度計画

更新頻度は、業種やターゲット、リソースに応じて無理のない計画を立てることが重要です。

量より質を優先しつつ、継続性を保つことがSEOの基本となります。

- 毎週のブログ更新

- 月次のサービスページ見直し

- 四半期のコンテンツ監査

- 臨時のトレンド対応

更新の優先順位は、検索順位の低下やトラフィック減少が見られるページを最優先にしてください。

編集カレンダーを作成し、担当者と期限を明確にすることで実行力が高まります。

コンテンツ拡充

コンテンツ拡充は、トピッククラスター型の設計で効果が出やすくなります。

まずはピラーコンテンツを用意し、そこから関連する詳細ページを枝状に増やしてください。

FAQやQ&A形式の短いコンテンツを挟むことで、ロングテールキーワードの取りこぼしを防げます。

画像や動画を活用し、マルチメディアでの訴求力を高めることも重要です。

既存コンテンツのリライトや統合を定期的に行い、情報の鮮度と網羅性を保ってください。

効果測定はページごとに行い、指標に応じてABテストや見出し改善を繰り返す運用をおすすめします。

外部施策とローカル集客強化

ローカルビジネスにとって、外部施策は検索順位だけでなく集客そのものに直結します。

ここではグーペで作ったサイトを軸に、実践的な被リンク獲得からローカル強化までを解説します。

被リンク獲得

質の高い被リンクは信頼性を高め、検索結果での安定につながります。

まずは業界関連のローカルメディアや商工会、取引先のサイトからの紹介を目指してください。

プレスリリースや地域イベントの告知で自然なリンクを獲得する方法が有効です。

ゲスト投稿やコラボ記事も取り組みやすく、有益なコンテンツを提供すれば相手にとっても価値になります。

ただし安価なリンク販売や意味のない大量リンクは避けてください。

アンカーテキストはブランド名と関連キーワードをバランス良く混ぜることを推奨します。

初心者にはまず5〜10件のローカル関連リンクを目標に、徐々に広げる運用が無理がありません。

SNS活用

SNSは被リンクだけでなく、口コミや来店誘導に直結する重要なチャネルです。

投稿の目的を明確にし、集客、ブランディング、リピーター獲得で役割を分けましょう。

- 店舗写真や施工事例の定期投稿

- 営業時間や臨時休業の告知

- クーポンや来店特典の配布

- 顧客とのQ&A対応とコミュニケーション

ビジュアルが重要な場合はInstagramやLINE公式アカウントを中心に、短い動画やストーリーズを活用してください。

ハッシュタグはローカル名+業種を基本に、月ごとのトレンドを取り入れると見つけられやすくなります。

投稿頻度は週2〜3回を目安に、反応の良い時間帯を分析して最適化しましょう。

Googleマイビジネス最適化

ローカル検索での露出を最大化するため、Googleマイビジネスは欠かせません。

| 項目 | 対応ポイント |

|---|---|

| 基本情報 | 正確な店名住所電話番号 |

| 営業時間 | 通常と臨時の両方を記載 |

| カテゴリ | 主カテゴリと副カテゴリの設定 |

| 写真 | 内観外観スタッフメニュー写真 |

| 投稿 | 定期的なイベント情報とクーポン |

写真は高解像度で複数枚登録し、季節やキャンペーンごとに更新してください。

投稿機能はローカルのイベントや限定割引を伝える良い手段です。

Q&Aやメッセージ機能は早めに対応すると信頼度が上がります。

レビュー管理

レビューは新規顧客の行動を左右する重要な評価指標です。

来店後に自然なタイミングでレビューをお願いし、手順を簡潔に伝えると協力を得やすくなります。

ポジティブなレビューには感謝を伝え、具体的な言及があればそれに触れて返信してください。

ネガティブレビューには感情的にならず、事実確認と改善意向を示す冷静な対応が求められます。

公開後のやり取りは他の閲覧者にも見えるため、対応の仕方が評価に影響します。

定期的にレビューの傾向を分析し、サービス改善やFAQの充実に活かしてください。

継続運用の指針

継続的なSEOは一度の施策で終わらず、定期的な計測と改善が鍵になります。

まずはKPIを明確に設定し、流入・滞在・コンバージョンを月次で追跡してください。

数値をもとに優先順位をつけ、改善を小さな実験として回すと、無駄が減ります。

コンテンツは質と新鮮さの両立が重要で、半年ごとに主要ページの見直しを行ってください。

技術面では表示速度とモバイル表示を定期チェックし、外部スクリプトや画像の最適化を継続しましょう。

被リンクや口コミの状況は定期的に確認し、ローカル集客はレビュー返答で差をつけられます。

社内で運用ルールを決め、担当者と報告頻度を明文化すると、PDCAが回りやすくなります。

定期レポートで成果を共有し、必要に応じて外部パートナーに依頼する基準を設けることをおすすめします。